Das Haus an der Berliner Allee 125 blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück. Ein wesentliches Charakteristikum des historischen Gebäudes sind dessen Wandlungen, die stark von den zeitlichen Gegebenheiten der Berliner Stadtgeschichte beeinflusst wurden. So verwundert es auch nicht, dass der Ursprung für das heutige Bildungs- und Kulturzentrum dort zu finden ist, wo man ihn vielleicht nicht vermuten wurde: In einem Krug Bier.

Den Beginn der Geschichte finden wir im Jahr 1883, als das damalige Schloss Weißensee in die Hand des Restaurateurs Rudolf Sternecker überging. Dessen ambitionierte Pläne sahen vor, auf dem Schlossgelände ein „Welt-Etablissement“ zu eröffnen, welches amusement en masse bieten sollte.

„Nachdem das Schloß Weißensee, welches durch seine allmonatlich stattfindenden Pferdemörkte auch in weitere - nicht nur dem Vergnügen, sondern auch den Handel huldigenden Kreisen vorheilhaft bekannt sein dürfte, in kurzer Zeit mehrfach den Besitzer gewechselt, ist es jetzt in das definitive Eigenthum des Restaurateurs Rudolf Sternecker übergegangen; dadurch ist aber erst rechtes Leben in die Besitzung hineingekommen.“ - Niederbarnimer Kreisblatt, 14. März 1883 (No. 28)

Sternecker übernahm sich jedoch in seinem Vorhaben und rutschte ein Jahrzehnt später in den Konkurs. Das Grundstück ging daher im Jahr 1892 in den Besitz des Brauers Gustav Enders über. Sternecker verschwand spurlos.

Jahrhundertwende: Enders' Erweiterungen

Durch Enders wurden zahlreiche Erweiterungen in Gang gesetzt. Im Jahr 1902 wurde unter der architektonischen Leitung von Max Bing der Große Saal angebaut. Bemerkenswert ist die Schnelligkeit, mit der ein solches Vorhaben zur damaligen Zeit realisiert werden konnte: Den Bauschein erhielt Enders am 16. April 1902, die Rohbauabnahme beantragte er am 16. Juni und am 22. Oktober bereits die Gebrauchsabnahme. Der Große Saal war im Stile des Neobarocks gehalten, ornamentale Verzierungen und Muscheldekor verliehen den Mauern einen besonders erhabenen Charakter.

Mit Enders‘ Bauvorhaben sind einige prominente Weißenseer Namen verbunden. Sicherlich wird der eine oder andere einmal über die Woelckpromenade flaniert sein oder seinen Weg entlang der Feldtmannstraße gesucht haben. Dr. Carl Woelck (Bürgermeister) und Heinrich Feldtmann (Ortsvorsteher) befassten sich persönlich mit den Bauvorhaben und Angelegenheiten von Enders.

Ausschank der "Borussia Brauerei" (1914-1920)

Herkunft/Rechte: Museum Pankow [CC BY-NC-SA]

Beide waren ihrerseits enorm engagiert, die städtische Entwicklung zu fördern, sowie die Fusion von (Alt-)Weißensee und Neu-Weißensee voranzutreiben. Und tatsächlich: Im „Niederbarnimer Kreisblatt“ findet sich ein Eintrag vom 4. Januar 1905: Die Vereinigung von Weißensee und Neu-Weißensee konnte gefeiert werden. Austragungsort der Festivitäten: Der Große Saal der Enders-Brauerei.

Im Jahr 1908 folgte der dann der Kleine Saal als Verbindung zum Restaurationsgebäude. Ein Maurerstreik für die Einführung des Acht-Stunden-Tages hatte den bereits 1906 genehmigten Anbau verzögert.

Festsäle des "Kindl-Bräu" um 1930

Herkunft/Rechte: Museum Pankow [CC BY-NC-SA]

Das Gebäude als Volkshaus Weißensee, 1964

Herkunft/Rechte: Museum Pankow [CC BY-NC-SA]

Das "Kreiskulturhaus Peter Edel" um 1987

Herkunft/Rechte: Museum Pankow [CC BY-NC-SA]

Ein rätselhafter Architekt und das Kulturhaus-Chamäleon

Um Enders‘ Architekten Max Bing ranken sich einige Mysterien. Einzig die Bauakten bezeugen seine Fähigkeiten: Sorgfältige Konstruktionen und Berechnungen, kluge handschriftliche Bemerkungen zu Änderungen - vieles spricht dafür, dass es sich um einen angesehenen Architekturkünstler gehandelt haben muss. Die Bezeichnung „Atelier für Architektur und Bauausführungen“ im Stempel auf den Bauunterlagen lässt vermuten, dass er alles verantwortete und beeinflusste, vom Dach bis zum Keller, außen wie innen. Das Atelier war damals unter einer äußerst prominenten Adresse zu erreichen: Unter den Linden 53. Prominenz fand sich ebenfalls unter seinen Auftraggebern: Der bekannte Berliner Chocolatier Hildebrandt beauftragte Bing und den Architektenkollegen Heinrich Förstchen 1913 mit dem Neubau eines Hauses in der Kronenstraße 17. Beide Architekten hatten sich 1899 mit einem Entwurf für das Nyegaard-Stift in Hamburg beteiligt und gingen zwischenzeitlich eigene Wege.

Trotz seines Könnens verblieben nur einige Spuren der Vita von Max Bing erhalten und eine Rekonstruktion seines Lebens gestaltet sich als äußerst schwierig. Das Haus in der Kronenstraße 17 wurde im II. Weltkrieg komplett zerstört. Nur noch die Säle am Weißen See erinnern weiterhin an sein Werk.

Das Haus in der Kronenstraße 17

1911 war die Enders-Brauerei in den Besitz des Unternehmers Ignatz Nacher gewechselt. Bis zum Jahr 1921 firmierte nun der Betrieb „Berg-Brauerei Nacher & Co.“ (ursprünglicher Standort war die Bergstraße in Mitte) am Weißen See. Nacher war dank seiner Erfindung der Pfandflasche und dem Erfolg alkoholfreien Malzbiers vermögend geworden und baute später als Generaldirektor das Bier-Imperium Engelhardt auf.

Seine Erfolge schützten Nacher leider nicht vor Enteignung und Verfolgung im Jahr 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Nacher starb später verarmt im Exil in der Schweiz. In Weißensee endete der Braubetrieb 1921, das Schloss Weißensee brannte 1919 ab und existiert heute nicht mehr.

Je weiter die Zeit voran schritt, desto mehr wandelte sich das Haus. 1927 wurde der Große Saal in einen Kinobetrieb überführt. Die neuen „Lichtspiele Schloss-Weißensee“ boten bis zu 800 Gästen Platz. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden hier Filme vorgeführt.

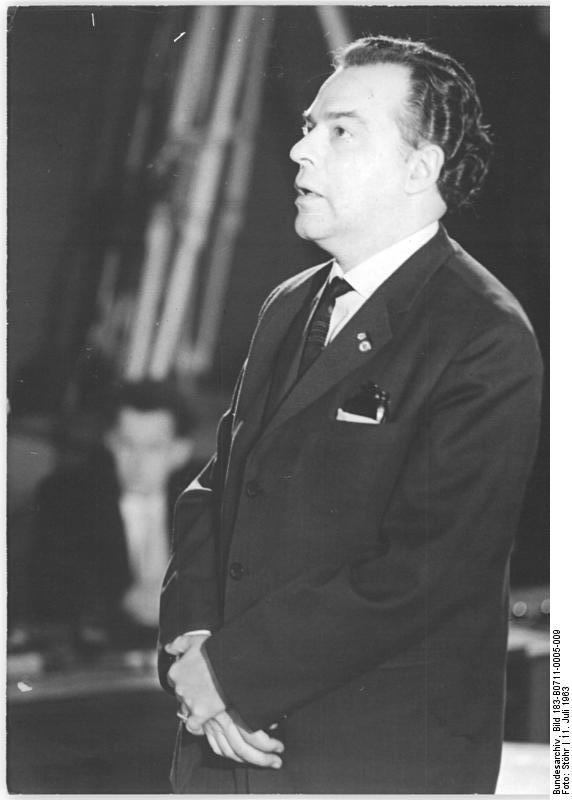

Der deutsche Schriftsteller und Grafiker Peter Edel

Herkunft/Rechte: Bundesarchiv, Bild 183-B0711-0005-009 (CC-BY-SA 3.0)

Nachkriegszeit und Namensgebung

Nach dem Ende des II. Weltkrieges im Jahr 1945 wurde das Restaurantgebäude zum kommunal verwalteten Volkshaus, Restaurant „Moskwa“ und Verkaufsstelle für sowjetische Offiziere (1946/47). Kurze Zeit später folgte das „Café Moskau“ und kurz darauf die HO-Gaststätte "Volkshaus Weißensee". Die Umwandlung in ein Kreiskulturhaus erfolgte in den siebziger Jahren, zwischenzeitlich wurde es noch einige Male saniert und umgebaut.

Seit 1984 trägt es den Namen des ein Jahr zuvor verstorbenen Schriftstellers Peter Edel.

Wer war Peter Edel?

Peter Edel war ein deutscher Grafiker und Schriftsteller. Nach 1933 galt er wegen seines jüdischen Vaters als Halbjude und wurde politisch und rassistisch verfolgt, verhaftet und zunächst in das KZ-Lager Auschwitz-Birkenau deportiert. Später folgte die Internierung in Sachsenhausen und Mauthausen, in denen er Zwangsarbeit für das Pfundnoten-Fälscherkommando "Operation Bernhard" leisten musste. Die Befreiung erlebte er in Ebensee in der Nähe von Bad Ischl.

In der DDR arbeitete Edel zunächst als Journalist und später als freischaffender Schriftsteller. Er war Mitglied der SED und der Zentralleitung des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer. 1963 war er Zeuge im DDR-Prozess gegen Hans Globke, Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze.

International bekannt wurden seine Werke "Die Bilder des Zeugen Schattmann" und seine Autobiografie "Wenn es ans Leben geht".

Peter Edel soll fünf Jahre vor seinem Tod einer „informellen Zusammenarbeit“ mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR zugestimmt haben. Zuvor war er selbst beobachtet und als „Kandidat“ erfasst worden. Recherchen des Kommunalen Bildungswerk e.V. in der Stasi-Unterlagenbehörde und die uns vorliegenden Aktenauszüge belegen diesen Vorwurf nicht.

Die Akademie der Künste erinnerte 2013 im Rahmen des Berliner Themenjahres "Zerstörte Vielfalt" an den Künstler und Schriftsteller. Unter dem Titel "...mit diesen grauen und roten J-Stempeln fing es an" veröffentlichte das Peter-Edel-Archiv historische Zeugnisse, die das Leben Peter Edels in Teilen dokumentieren.

Erinnerungskultur(haus)

Das Kreiskulturhaus ist stark erinnerungsbehaftet - viele Menschen der Weißenseer Nachbarschaft haben hier getanzt, ihre erste Liebe geküsst, unvergessliche Konzertabende erlebt, ihre Jugendweihe gefeiert...insbesondere blieben auch die legendären "Gundermann-Partys" unvergessen, die nach 1990 im Kulturhaus stattfanden. Die letzte Veranstaltung in dieser Reihe konnte man am 27. Oktober 2007 erleben, lange nach dem Tod Gerhard Gundermanns im Jahr 1998.

Garderobenmarken aus dem Kreiskulturhaus

Herkunft/Rechte: Museum Pankow [CC BY-NC-SA]

Das Kulturhaus ist tot - es lebe das Kulturzentrum!

Im Jahr 2007 schloss das Peter Edel seine Pforten - zunächt endgültig. Zwar gab es zwischenzeitlich Interessenten für eine Übernahme und Neunutzung, jedoch scheiterten die Verhandlungen immer wieder.

Das leerstehende Gebäude wurde in den Jahren 2007–2010 vom Künstlerkollektiv Wallywoods genutzt. Kulturorganisator und Galerist Paul Woods agierte dort gemeinsam mit zehn Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Ländern. Aus dieser Zeit sind drei bemalte Wandpaneele erhalten geblieben, die fortan im Foyer des neuen Bildungs- und Kulturzentrums ausgestellt werden.

Nach Verhandlungen im Jahr 2016 übernahm der gemeinnützige Bildungsträger Kommunales Bildungswerk e. V. den Gebäudekomplex mit dem Ziel, eine Bildungs- und Kulturstätte in Weißensee zu etablieren. Die Baugenehmigung wurde am 23. Februar 2018 erteilt. Mit der Planung für den Umbau und die Sanierung wurde das Berliner Architekturbüro Kny & Weber beauftragt. Die Projektsteuerung übernahm die Berliner Planungsgruppe WERKSTADT, Elfi Czaika und Dr. Christina Lindemann.

Im April 2020 war die Sanierung des älteren Gebäudeteils mit Ausnahme des Großen Saals nahezu abgeschlossen und am 23.04. fand die erste Veranstaltung im Haus statt - der Online-Fachtag "Vergaberecht" des Kommunalen Bildungswerks e. V. wurde live aus dem neuen Bildungszentrum gesendet.

Die schlechte Nachricht anbei: Durch die im Frühjahr 2020 ausgebrochene Pandemie des neuartigen Coronavirus (Covid-19) verzögert sich die Restaurierung des großen Festsaals bis zum Frühjahr/Sommer 2021. Die gute Nachricht jedoch: Durch den Sanierungsprozess wurden die ursprünglichen neobarocken Verzierungen des Hauses erst wieder sichtbar. Lange waren sie unter Deckplatten versteckt, die interessanterweise dazu beitrugen, die künstlerischen Elemente und die ursprüngliche, denkmalgeschützte Bausubstanz zu erhalten. Derzeit werden sie originalgetreu aufgearbeitet und künftig in das neue Designkonzept integriert.

Der Weg in die Zukunft war für das betagte Kulturhaus sicherlich kein leichter, aber nun ist er geebnet. Wir freuen uns, diesen Weg nun gemeinsam mit Ihnen zu beschreiten.

Sie haben eine Event-Idee?

Kommen Sie zu uns!

Wenn Sie Interesse daran haben, unsere Räume zu nutzen, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Gemeinsam mit Ihnen finden wir eine maßgeschneiderte Lösung.

Wir freuen uns auf Sie!